Устройство пожарного водоема обернулось «статьей»

Апелляция поддержала доводы защиты и оправдала осужденного за отсутствием состава преступления.

Пермский краевой суд, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, оправдал и.о. главы сельского поселения, осужденного первой инстанцией за превышение должностных полномочий в сфере недропользования.

Органы следствия обвиняли и.о. главы сельского поселения в следующем: зная, что полномочия на распоряжение общераспространенными полезными ископаемыми, в том числе глинистым грунтом, находятся в исключительной компетенции Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, из личной заинтересованности, осуществляя от имени администрации сельского поселения действия, явно выходящие за пределы его полномочий, заключил с коммерческой организацией договор о безвозмездном выполнении работ по разработке и вывозу глинистого грунта в объеме не более 6000 куб. м для подготовки пожарного водоема.

В период с 1 августа по 1 сентября 2018 г. коммерческая организация в рамках договорных отношений осуществила добычу, погрузку и вывоз общераспространенного полезного ископаемого – глины в объеме свыше 2,6 куб. м из месторождения на территории данного поселка, в результате чего Российской Федерации в лице краевого Минприроды был причинен ущерб на сумму более 480 тыс. руб. Действия и.о. главы поселения были квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

На следствии и в суде мой подзащитный утверждал, что единственной его целью было обустройство пожарного водоема в поселке – такая необходимость назрела давно, так как поселок состоит преимущественно из деревянных построек. О том, что в недрах выбранного участка могут находиться полезные ископаемые, он не знал и не мог знать, поскольку пожарный водоем обустраивался на месте ранее существовавшей несанкционированной свалки.

В суде защита подчеркивала, что следствием не установлены классификация изъятого грунта, его объем и характеристики, в связи с чем не определен реальный размер ущерба. Согласно условиям договора разработке и вывозу подлежал глинистый грунт, а не глина, что не одно и то же. Суду были представлены письменные доказательства (ответы организаций, надзирающих в сфере недропользования) о том, что земельный участок, на котором базируется пожарный водоем, не относится к участкам местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, а месторождений полезных ископаемых там нет.

Свидетель обвинения и представитель потерпевшего в судебном заседании подтвердили, что изъятый грунт не исследовался, а вывод о том, что глина добыта незаконно, сделан на основании визуального осмотра участка.

После того как свидетель обвинения в ответ на мои вопросы пояснил, что расчет плотности глины выполнен им на основании средних значений, суд запросил новый расчет минимальной плотности глины. Поскольку изъятый грунт не исследовался, сумму ущерба сотрудник Минприроды рассчитал по аналогии с близлежащим месторождением кирпичной глины. Отвечая на вопрос защиты, свидетель добавил, что не может утверждать, одинаковые ли характеристики имеют изъятая глина и кирпичная, показатели которой были взяты для нового расчета суммы причиненного обвиняемым ущерба.

Тем не менее суд проигнорировал доводы защиты и признал подсудимого виновным в инкриминированном ему деянии с назначением наказания в виде штрафа в 50 тыс. руб. Он лишь снизил размер ущерба, произведя на основании нового расчета, предоставленного сотрудником Минприроды, собственный расчет, а объем грунта (2000 куб. м) посчитал, исходя из акта выполненных работ.

Изучив приговор, я обратил внимание, что суд не привел в мотивировочной части письменные доказательства, на которые ссылалась сторона защиты, и не пояснил, почему отверг их. Кроме того, суд дополнил обвинение, указав на последствия инкриминированного моему подзащитному деяния в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, чем ухудшил положение подсудимого.

В апелляционной жалобе я указал на отсутствие у доверителя умысла на превышение должностных полномочий, так как он, решая вопросы местного значения, не знал или не мог знать о наличии или отсутствии полезных ископаемых на участке, а обязанности получать подобные сведения у него не было. Пермский краевой суд поддержал доводы апелляционных жалоб стороны защиты – они вошли в мотивировочную часть апелляционного приговора практически в полном объеме – в частности, о выходе суда первой инстанции за пределы предъявленного обвинения, отсутствии в обвинении обязательного признака превышения должностных полномочий – существенности, а также о ненадлежащем установлении размера ущерба и отсутствии у осужденного умысла на превышение должностных полномочий.

Ссылаясь на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (далее – Постановление Пленума ВС № 19), апелляционная инстанция указала, что в обвинительных документах органов предварительного следствия и суда первой инстанции оценка причиненных деянием должностного лица последствий должна быть мотивирована. Вопрос о том, является ли причиненный вред существенным и могут ли наступившие последствия считаться тяжкими, решается с учетом особенностей каждого конкретного случая. Как отмечено в апелляционном приговоре, обвинение в существенном нарушении охраняемых законом интересов общества и государства обвиняемому не предъявлялось, при изложении преступного деяния не упомянуто, в ходе следствия в качестве последствий преступления не названо.

Однако, как обратил внимание апелляционный суд, первая инстанция в нарушение требований ст. 252 УПК РФ в приговоре признала установленным, что действиями подсудимого были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, при этом какими доказательствами это подтверждается, суд не указал и приговор в этой части не мотивировал.

Кроме того, в приговоре и обвинительном заключении отсутствует вывод о том, что подсудимый, предоставив коммерческой организации право вывезти грунт, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий его действий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства. Краевой суд обратил внимание и на отсутствие в деле гражданского иска.

Мотивируя вывод об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК, апелляционная инстанция учла отсутствие судебной оценки того, что фактически по делу достоверно не установлен размер вреда, причиненного вследствие нарушения законодательства РФ о недрах. В частности, суд первой инстанции оставил без внимания показания представителя потерпевшего о том, что лабораторные исследования грунта не проводились. Вывод суда о конкретном виде полезного ископаемого – глины – признан апелляцией необоснованным, поскольку основан на субъективном мнении свидетеля при отсутствии иных доказательств. В связи с этим не мог быть использован судом и примененный расчет вреда по аналогу ближайшего месторождения кирпичных глин.

Краевой суд обратил внимание также на то, что первая инстанция не оценила представленные стороной защиты доказательства (ответы Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому округу») отсутствия в исследуемых границах участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, а также участков, включенных в перечни участков недр местного значения по Пермскому краю, месторождений полезных ископаемых, того, что строительство объектов капитального строительства на участках, расположенных в границах населенных пунктов, не требует получения заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах на территории предстоящей застройки. Кроме того, первая инстанция не дала с учетом фактических обстоятельств оценки доводам осужденного об отсутствии у него умысла на превышение должностных полномочий в сфере недропользования.

На мой взгляд, поводом для возбуждения данного уголовного дела стало неправильное понимание правоприменителями норм Закона о недрах – в частности, положений ст. 19, из которой следует, что собственники участков, землепользователи, землевладельцы, а также арендаторы земельных участков имеют право использовать для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, имеющиеся в границах данного участка и не числящиеся на государственном балансе.

Закон содержит понятие «использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых», под которым понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для личных, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Однако данная формулировка позволяет правоприменителям любую деятельность коммерческой организации трактовать как связанную с предпринимательской. Вместе с тем муниципальным органам для решения задач местного значения нередко приходится привлекать коммерческие организации. В таком случае все действия этих организаций с использованием общераспространенных полезных ископаемых без лицензии трактуются надзорными органами как незаконная добыча полезных ископаемых, что влечет привлечение к административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ либо – как в рассматриваемом случае – к уголовной. Например, при строительстве объектов происходит выемка грунта, который не всегда целесообразно оставлять на том участке, где он был изъят, и есть возможность использовать в другом месте. С одной стороны, недра используются для нужд муниципалитета – собственника земельного участка, т.е. необходимости в получении лицензии нет. С другой – изъятые недра используются на другом участке и с привлечением коммерческой организации, что понимается как использование, связанное с осуществлением предпринимательской деятельности.

По данному делу специалисты Минприроды утверждали, что изъятые общераспространенные полезные ископаемые должны быть утилизированы на полигоне твердых бытовых отходов либо должна быть получена лицензия на их добычу. Но строительство пожарного водоема не требует получения лицензии на добычу полезных ископаемых, что подтвердили и специалисты Минприроды, а утилизация ранее изъятых при строительстве недр – не только нерациональное, но и затратное использование.

Для урегулирования проблемы возможного использования общераспространенных полезных ископаемых Закон о недрах, на мой взгляд, необходимо дополнить четкими определениями «добычи полезных ископаемых» и «незаконной добычи полезных ископаемых».

Кроме того, на первоначальном этапе следственными и надзорными органами для оценки существенности нарушения законных интересов общества и государства не были приняты во внимание фактические обстоятельства дела. В частности, при изъятии грунта муниципальным образованием решались вопросы местного значения (обустройство пожарного водоема), а в дальнейшем грунт послужил вспомогательной площадкой для укрепления береговой линии.

При более внимательном исследовании правоохранительными органами фактических обстоятельств произошедшего и надлежащей оценке существенности допущенных нарушений подобных описанному случаев, полагаю, можно избежать. При этом существенность должна быть мотивирована не только ссылками на Конституцию РФ и другие законы, но и фактическими обстоятельствами – чьи конкретно законные интересы и в чем нарушены.

В заключение отмечу, что п. 18 Постановления Пленума ВС № 19 содержит разъяснения существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, но при этом не конкретизирует, в чем состоит существенность нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, что вызывает на практике сложности в ее оценке. В связи с этим соответствующие разъяснения на уровне Верховного Суда, на мой взгляд, будут способствовать стабильности судебной практики по ст. 286 УК.

ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ ПЕСКА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ НАРУШИТЕЛЬ ЗАПЛАТИТ 64 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Нарушений, связанных с землей, сейчас, когда она в рыночных условиях стала товаром, очень много. Чего стоит только самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, после которого поля на долгие годы превращаются в пустыню! А этот вид правонарушения становится распространенным и чуть ли не привычным делом для Тверской области. Такой бизнес очень привлекателен для дельцов, предпочитающих честному труду на земле легкую и быструю наживу на природных богатствах.

На сегодняшний день можно говорить уже о сложившейся системе и четко отработанной схеме действий «черных копателей». На земельный участок сельхозназначения, предназначенный исключительно для производства сельскохозяйственной продукции, пригоняется тяжелая техника, бульдозеры снимают плодородный слой, открывая доступ к песчано-гравийной смеси, затем к работе подключаются экскаваторы и начинается загрузка машин песком на продажу.

Как правило, происходят эти варварские действия без всякой разрешительной документации и серьезных оснований. Каких только мнимых предлогов обоснования «песочного беспредела» не выслушивали специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям! От обустройства прудов для спортивной рыбалки до копки пожарных водоемов. А «герой» нашей сегодняшней истории опустошил почти 5 гектаров плодородных земель, пытаясь произвести «выравнивание земельного участка».

В марте 2012 года жители деревни Раслово, измученные грохотом работающей вблизи деревни тяжелой техники, собрались на сход. Местный «форум» долго обсуждал наболевшие вопросы, связанные с «незаконнорожденным» карьером, разрастающимся на сельскохозяйственных угодьях вблизи деревень Раслово и Лебедево. Говорили о состоянии сельских дорог, разбитых машинами с вывозимым песком, кучах отходов на прилегающей к месту разработки территории и постоянном, не дающем покоя шуме. Результатом собрания стало обращение сельчан в администрацию муниципального образования «Никулинское сельское поселение Калининского района», которое было перенаправлено в Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям для принятия мер.

Инспектор отдела земельного надзора осмотрел проблемный участок и принял решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, так как факты, изложенные в обращении жителей, подтвердились. На сельскохозяйственных угодьях совершались незаконные действия, связанные со снятием и перемещением плодородного слоя почвы с последующей разработкой нижезалегающего грунта.

В ходе административного расследования инспектором было установлено, что собственник земель сдал участок в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСервис» в феврале 2012 года, а уже через две недели участок перешел по договору субаренды третьему лицу «для использования в целях сельскохозяйственного производства». Срок аренды несколько настораживал - за 8 месяцев (а именно таким был указанный в договоре срок), маловероятно организовать и развить сельхозпроизводство.

Затем «аграрий» заключил со строительной фирмой договор на предоставление спецтехники, и бульдозеры ринулись сдирать гумусированный слой там, где предполагалось выращивать картофель и прочие сельскохозяйственные культуры. А потом начался сопровождаемый шумом и грохотом вывоз песка большегрузными машинами по проселочным дорогам.

Из взятых инспектором у рабочих и субарендатора объяснений и осмотра участка стало ясно, что работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы ведутся без разрешительной документации и без соблюдения существующих правил и норм.

Картина разорения земель была ужасающей - на участке площадью около 8 гектаров плодородный слой снят почти на 5 гектарах, слои песка вынуты на глубину около 2,5 метров. Снятый плодородный слой перемешан с неплодородной землей и сдвинут по краям разработки в виде бесформенных валов высотой от полутора до трех метров. Часть плодородной земли беспорядочно складирована на площади 1,2 гектара за лесополосой у деревни Раслово в виде двухметровых куч. Работа по разграблению земель велась довольно активно. По словам одного из рабочих, только его экскаватор загружал в день от 10 до 15 КАМАЗов песка.

Для установления последствий земельного правонарушения и его влияния на плодородие земель, инспектором были отобраны почвенные пробы и направлены на экспертизу в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория». Экспертная комиссия дала заключение, что в результате проводимых на участке земляных работ произошло существенное снижение плодородия поверхностного слоя почвы, практически до стадии его полного уничтожения.

Почвы с таким низким содержанием гумуса и необходимых для роста растений фосфора и калия непригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. Комиссия сделала вывод, что плодородию почвы обследуемого участка нанесен значительный ущерб и без проведения рекультивации участок с такой степенью нарушения плодородного слоя не представляет интереса для сельскохозяйственного использования.

В мае 2012 года в отношении нарушителя земельного законодательства Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям было вынесено постановление о назначении административного наказания. Также ему выдано предписание, обязывающее в срок до ноября 2012 года провести рекультивацию нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации предполагают восстановление утраченного землями плодородия с целью вовлечения их в сельскохозяйственный оборот.

Такой же вопиющий случай произошел в Калининском районе в прошлом году. Около деревни Новое Семеновское ООО «СтройГранд» под видом создания прудов-копаней для организации рыбоводческого хозяйства организовало незаконную добычу и вывоз песка. В результате на землях сельскохозяйственного назначения появились уродливые карьеры с грязной сточной водой на дне, а на полутора гектарах земли произошло полное уничтожение плодородного слоя почвы.

В соответствии с вынесенным Управлением Росседльхознадзора постановлением и выданным предписанием нарушитель обязан выплатить административный штраф и провести рекультивацию земель. Также ему придется возместить причиненный почвам ущерб, размер которого в материальном выражении составляет более 11 миллионов рублей.

Аналогичный случай произошел и на территории Бурашевского сельского поселения Калининского района. По жалобе жителей и местных властей Управление Росельхознадзора проводило расследование в отношении лиц, незаконно переместивших плодородный слой почвы на землях сельхозназначения. По сути, предприимчивые люди в очередной раз освобождали территорию для занятия незаконной добычей и продажей песка.

В результате здесь тоже появились карьеры пятиметровой глубины, чем был нанесен невосполнимый ущерб почвам. Несмотря на противодействие виновных проведению административного расследования, дело доведено до конца – суд подтвердил справедливость назначенного нарушителям Управлением Россельхознадзора наказания. Сумма ущерба, помимо административного штрафа и затрат на предстоящую рекультивацию, составила свыше 8 миллионов рублей.

Если вернуться на поле вблизи деревни Раслово, то и здесь нарушителям земельного законодательства работа предстоит немалая. Необходимо подготовить и представить в Управление Россельхознадзора план рекультивации, провести полагающийся в соответствии с этим планом биологический этап рекультивации, подтвердить качество плодородного слоя почвы, который будет применяться для землевания. Административный штраф нарушителем уже оплачен, впереди работы по восстановлению плодородия земель и возмещение ущерба, размер которого по подсчетам специалистов Управления Россельхохзнадзора составляет 64 миллиона рублей.

Это лишь несколько печальных примеров «песочного бизнеса. В Тверской области на этом "поле" безответственные люди действовали, надеясь избежать наказания. Теперь и огласки, и наказания стали опасаться. Потому что становится ясно - вопрос сохранения плодородных земель сельскохозяйственного назначения волнует как специалистов Россельхознадзора, так и обычных людей, городских и сельских жителей.

Ответственность за незаконную добычу песка по УК РФ

Незаконная добыча песка влечёт ответственность за неправомерное пользование недрами. Избежать наложения санкций за действие в отношении освоения участка недр с находящимся на территории освоения песком можно получением лицензии. Однако при отсутствии лицензии уполномоченные органы, помимо оплаты штрафа, обяжут произвести возмещение государству вреда, связанного с незаконной добычей песка.

Общие требования для добычи песка

В Российской Федерации действия по добыче песка связаны с соблюдением требований по прохождению лицензирования этого вида деятельности, поскольку песок относится к полезным ископаемым и причисляется к объекту недр.

При этом нормативно определены субъекты, которые могут свободно добывать песок, не боясь санкций за этот вид деятельности:

- Владельцы земельных участков, категория пользования которыми определена как приусадебная, садовая или огородно-садоводческая. На территории такой земли в границах частной собственности добывать полезные ископаемые не противозаконно.

- Юридические лица, которые добывают песок на территориях геологического отвода земель либо в границах горного отведения. При этом такая деятельность должна быть занесена в ОКВЭД такого предприятия.

Коммерческое предприятие, принимающее решение о добыче песка в промышленных масштабах, должно позаботиться о наличии:

- Соответствующей квалификации специалистов по разработке песчаного карьера.

- Техники, которая предназначена для работы в карьере.

- Специалистов в области проведения измерений на местности карьера и дальнейшего отображения на специализированных картах местности. Таких специалистов называют маркшейдерами и предприятие, которое претендует на добычу песка, обязано содержать в штате службу таких инженеров или техников.

Помимо наличия персонала и оборудования, следует иметь определённые права на участок.

Состав преступления

В зависимости от квалификации деяния, а также от тяжести нанесённого ущерба ответственность за незаконную добычу песка может носить административный характер либо подлежать уголовному наказанию.

Чаще всего привлечение правонарушителя к ответственности производится по части 3 статьи 8.13 КоАП РФ. Эта статья содержит восемь различных диспозиций, в том числе и по незаконной добыче песка в границе водного объекта. Данное правонарушение имеет формальный состав. Объектом охраны в этом случае являются общественные отношения в сфере добычи водных ресурсов, причисляемых к природным ископаемым.

В соответствии с санкцией данной статьи размеры штрафа невелики:

- Для нарушителя – физического лица ответственность не может превышать полторы тысячи рублей.

- Для нарушителя – представителя от организации максимальный размер штрафа удваивается и не может быть вменён более чем трёх тысяч рублей.

- Как и положено самая высокая ответственность наступает у юридического лица. При этом максимальный размер штрафа превышает в десять раз ту сумму, которая накладывается на представителя или должностного лица организации.

В отдельных случаях нарушителей привлекают к ответственности за нарушение ч. 1 статьи 7.3. Эта норма предусматривает ответственность за самовольную добычу песка, без специального дозволения уполномоченного органа.

Штрафные санкции за такое правонарушения гораздо весомее. Гражданин, осуществляющий самовольную добычу, будет оштрафован на сумму до 5 000 рублей. Тогда как уполномоченное от организации лицо (представитель или должностное лицо) понесёт наказание не более чем в 50 000 тысяч рублей. Организация может быть подвержена административному наказанию до 1 000 000 рублей. При этом минимальный размер штрафа обозначен суммой в 800 000 тысяч.

Если в процессе добычи песка организация получила прибыль в большом размере и при этом не соблюла требования по лицензированию, то она будет привлечена к уголовной ответственности.

Частью первой указанной статьи предусмотрено наказание, накладываемое на руководителя организации в виде:

- штрафа (максимальный барьер не может превышать 300 000 рублей);

- размера дохода или зарплаты за два предшествующих года;

- обязательных работ общей протяжённостью до 8 дней;

- ареста сроком не более полугода.

Статьёй 171 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за ведения предпринимательской деятельности без получения разрешительных документов (в данном случае без лицензии на добычу песка).

Отягчающее обстоятельство предусмотрено частью 2 указанной статьи и предусматривает то же деяние, которое совершается организованной группой или с извлечением сверхприбыли.

Ответственность может наступить в виде:

- штрафных санкций от 500 000 до 1 000 000 рублей;

- размера дохода или зарплаты от 12 до 36 месяцев;

- принудительных работ общим сроком до 60 месяцев;

- лишения свободы общим сроком до 60 месяцев с обязательным наложением штрафа до 80 000 рублей (штраф может быть заменён суммой размера зарплаты не более чем за 6 месяцев).

В зависимости от квалификации преступления и от обнаруженных последствий незаконной добычи песка, суд может установить ответственность как на основании норм КоАП, так и на основании норм УК РФ.

Как получить разрешение на добычу песка

Перед тем как обратиться за лицензией на право добычи песка, необходимо получить предварительное согласие местного органа, уполномоченного на управление земельными ресурсами. Если участок, на котором планируется производить добычу песка, находится в частной собственности, то его отчуждение можно получить при наличии согласия на отвод земли под недропользование.

После получения таких одобрений следует составить проект работ по недропользованию. Поскольку лицензия выдаётся на каждый вид работ с полезными ископаемыми, то и проект работ следует составить с учётом добычи только песочка. Если предполагается вылов, то лицензионный орган, осуществляющий регистрацию организации в качестве лицензиата, является Федеральным агентством по недропользованию.

Для получения лицензии на добычу песка понадобятся следующие документы:

- Заявление или заявка на получение лицензии. В ней указываются реквизиты юридического лица, прописывается местоположение участка, цель, а также производится прогностический расчёт для потребностей в добыче.

- К заявлению прикладываются копии свидетельств о праве собственности на устройства и технические средства, которыми будет вестись добыча.

- Прикладывается штатное расписание и документы о квалификации персонала компании.

- Прикладывается подтверждение наличия в штате службы маркшейдеров. Законодательство дозволяет привлекать данную службу по договору аутсорсинга, сопровождение определённого вида деятельности с привлечением специалистов из собственного штата.

- Одним из приложений к заявлению является бухгалтерский баланс или справка о финансовом состоянии.

- Копия свидетельства о возможности использовать участок земли (выписка из ЕГРП о собственности или долгосрочной аренде).

- Копия квитанции об оплате государственной пошлины.

Важно знать, что право на добычу песка по лицензии не может быть передано третьим лицам. То есть, подрядные отношения в данном случае запрещаются.

Если организация передаёт права в порядке цессии (например, переуступки долга и права заниматься деятельностью), то и разрешение подлежит переоформлению.

Возмещение вреда

Законодательно предусмотрено, что несанкционированная добыча песка влечёт не только штрафные санкции в отношении нарушителей, но и накладывает бремя возмещения вреда.

Вопрос о возмещении вреда решается в рамках судебного заседания, но возможен вариант и добровольного возмещения. В 2013 году Правительство установило расчёт, по которому следует выводить сумму, возмещающую вред государству.

Главный критерий, вносящий ясность в возможность взыскания вреда, – вина нарушителей. Если в отношении лиц, самовольно добывающих песок, возбуждено административное производство (равно как и уголовное или гражданское), то вина автоматически признаётся.

Такие платежи перечисляются в местные бюджеты или бюджеты районов с оговоркой «по месту нанесения вреда».

В расчёт итоговой суммы возмещения вреда вкладывают:

- стоимость всех запасов, которые были самовольно добыты;

- расходы на восстановление последствий вреда (возможен учёт сумм, которые не затрачены, но предусмотрены техническими документами);

- расходы уполномоченного органа на выведение суммы причинённого ущерба и восстановления вреда.

Подобные подсчёты производит местное отделение Росприроднадзора или иной уполномоченный в субъекте РФ орган.

Лица, добывающие песок на законных основаниях, производят отчисление налога на добычу полезных ископаемых.

Если такая деятельность ведётся незаконно, то и обязанность по уплате налога отсутствует. При этом внесение в ФНС налога на добычу не будет приравниваться к возмещению вреда от нелегальной деятельности.

Противопожарные водоемы: нормы, классификация, устройство, эксплуатация

Пожарные водоемы (водоисточники) – природные или искусственные закрытые/открытые углубления, надземные резервуары, частично или полностью углубленные, со специальными площадками, подъездами для пожарных машин (ПМ) и забора всасывающими рукавами.

Тему раскрывают требования пожарной безопасности к источникам противопожарного водоснабжения (ИППВ). Материалы:

- СП 8.13130 – главный документ;

- ФЗ 123 Техрегламент (ст. 68) – общие нормы;

- ГОСТ 12.4.026, НПБ 160-97 – знаки;

- рекомендационные акты:

- Методички ГПС, в частности, УНД ГУ МЧС по Московской обл.;

- Инструкции по содержанию и экспл. ПВ, Рекомендации по проверке ИППВ вузов, например, Нижневартовского госуниверситета;

- учебники, нормативы по ПСП, справочник РТП, водителя ПМ (эксплуатация, подключение ПМ).

Обустройство пожарных водоемов (ПВ) необходимо:

- на отдаленных территориях (за городской чертой) без водопроводов;

- где это уместно и удобно, когда прокладка трубопроводов нерентабельна или невозможна, дополнительно к иным источникам (п. 9.2 СП 8.13130, характерно для промышленных объектов);

- производственные зоны, имущественные комплексы.

Согласно требованиям в населенных пунктах по ст. 68 ФЗ 123, п. 4.1 СП 8 наружные ИППВ обязательные и могут быть в виде водоемов для следующего:

- поселений до 5 тыс. чел.;

- постройки:

- по ФЗ 123: отдельные с кл. Ф1.1, Ф1.2, Ф2 – Ф4 до 1000 м³ в зонах без п/п кольцевого трубопровода; кл. Ф5 с производствами кат. В, Г, Д при п/п затратах до 10 л/сек.;

- по СП 8: отдельные сооружения любого типа вне населенных зон, если отсутствует водопровод нужной прокладки и любые объекты при п/п расходе до 10 л/с.

- склады:

- грубых кормов до 1 тыс. м³;

- минеральных удобрений до 5 тыс. м³;

- здания:

- радиотелевизионные;

- холодильных установок, хранилищ продуктов;

- 1- и 2-этажные постройки, не превышающие пожарный отсек.

Разрешено не обустраивать наружные ИППВ для таких локаций:

- до 50 чел. при застройке до 2 эт.;

- отдельные постройки до 50 чел., до 1000 м³ с кл. Ф1.2 – Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4) за границами жилых зон;

- по СП 8 (п. 4.1):

- зданий вне населенных локаций:

- кл. Ф.3.1 до 150 м²;

- кл. Ф3.2 до 1000 м²;

- кл. Ф1.2 – Ф4 I – IV ст. огнестойкости до 250 м³;

- кл. Ф5 I и II ст. огнестойкости кат. Д до 1000 м²;

- сезонные заготовительные с/х предприятия до 1000 м²;

- кл. Ф5.2 до 50 м².

- зданий вне населенных локаций:

Характерные объекты:

- производственные, промышленные территории, складские, оптовые базы;

- дачные/ огородные/ садовые товарищества;

- объекты в природных, рекреационных, специальных зонах, в сложных условиях за чертой города:

- военные, учебные, геологические, научные, другие базы;

- спортивные, туристические лагеря;

- пансионаты, санатории, гостиницы.

Типы пожарных водоисточников

Классификация ПВ:

- искусственные (водоемы-резервуары)/природные;

- открытые/закрытые.

Природные

Естественные источники:

- озера;

- моря;

- пруды;

- реки;

- любые природные водные объекты.

Искусственные

Под искусственными подразумевают водохранилища, созданные (вырытые) людьми с помощью инструментов, специальной техники: каналы, пруды, в том числе с плотиной, дамбой, запрудами, водоемы-резервуары.

Виды:

- резервуарного типа – емкостные инженерные сооружения. Это основательные, капитальные, стационарные хранилища. Их возможности сравнимы с небольшими природными ПВ, они более надежные, стабильнее естественных источников, так как изготавливаются из железобетона, камня, кирпича, имеют гидроизоляцию. Варианты:

- под/над землей;

- полуподземные;

- водоемы-копани – дешевые, проще. Это простое углубление в почве с гидроизоляцией (регуляцией) такими способами:

- облицовка:

- асфальтная, бетонная или сочетающая эти материалы;

- каменная;

- глиняная почва;

- подложка из синтетической пленки, нетканых материалов;

- образование герметичности кальматацией, солонцеванием, известкованием;

- облицовка:

- каналы;

- хранилища природные, но со значительной частью штучных доработок (балки, овраги с плотинами, дамбами).

К искусственным водоемам, хотя это спорно, так как в СП 8 их различают, часто относят резервуары с водоводами, насосами: цистерны, баки, напорные башни из металла, бетона, кирпича.

Правила для резервуаров такие, как для ПВ, но есть и особенности:

- люк 0,6x0,6 см с дробной (второй) крышкой, венттрубой, сечением 250 – 300 см². Дно наклонено к приямку, глубина которого от 0,4 метра;

- при гидроиспытаниях уровень ОТВ не должен уменьшаться за 24 ч больше 1 см;

- минимум 2 резервуара на одном водопроводном узле.

Пожарный пирс

Специальное место на поверхности почвы или на опорах для беспрепятственного подключения техники из-за перепадов высот, болотистости. Пожарный пирс используют только забора воды при пожаротушении, он же – площадка для подъезда и разворота. Запрещено применять для швартовки лодок, любых иных целей.

Требования (Гл. 9, п. 9.4 СП 8.13130; ст. 98, 99 ФЗ 123):

- свободный подъезд шириной от 4 – 6 м;

- непосредственно у кромки, над ней;

- минимум 12х12 м;

- твердое ровное покрытие;

- пригодность для забора воды из водоисточника в любое время, при всех климатических условиях;

- свободное размещение 2 машин;

- небольшой уклон для стока в сторону ПВ;

- кромка: до 5 м от наименьшего уровня воды в сезоне и выше 0,7 м максимальной линии;

- отводный люк, слив с лотком для рукавов;

- котлован или приямок в месте забора, если толща воды подо льдом до 1 м;

- ограждение со стороны источника высотой от 0,8 м;

- по всей длине кромки упорный квадратный брус сечения 25х25 см.

Есть 2 варианта:

- Площадка на берегу (чаще всего) с твердым покрытием (бетон, асфальт, щебенка).

- Над водой или над землей, на сваях наподобие причала – чаще для ПВ с пологими берегами или без них. В обычных условиях встречается реже, так как должен выдержать многотонные АЦ (7 – 8 т), что требует бетонных опор, прочного покрытия. Его вариация – площадка с коротким выдающимся вперед настилом на сваях.

Требования к противопожарному водоему

Требования, предъявляемые к пожарным водоемам и пирсам:

- качество воды соответствует оборудованию и методам;

- свободный подъезд к пирсу, приемным колодцам;

- берега должны возвышаться как минимум на 0,5 м;

- запас для максимума расхода и продолжительности тушения;

- соблюдено расстояние до защищаемых зданий (R охвата):

- при наличии:

- автонасосов: 200 м;

- мотопомп: 100 – 150 м;

- R увеличивают прокладкой трубной тупиковой магистрали до 200 м;

- до строений III – V ст. огнестойкости, до открытых складов горючих веществ – от 30 м; до I и II ст. – от 10 м.

- при наличии:

Требования к водоемам на предприятии аналогичные, объем для расхода под соответствующие классы пожарной опасности есть в СП 8, как и для других объектов.

Расчет объема водоема

Количество ОТВ должно быть достаточным для тушения возгорания на протяжении расчетного времени и расхода в моделируемой ситуации. Правила есть в пунктах, таблицах для типов зданий СП 8 (пп. 9.9, 5.2 – 5.8, 6.3).

Общие нормы:

- берут во внимание интенсивность испарения. Минимальная глубина с учетом промерзания зимой – 1 м;

- количество ПВ – от 2 шт., в каждом – 50% объема и больше на пожарные цели;

- подача должна быть возможной из 2 соседних ПВ.

При расчете берут из СП 8 нормы расхода для зданий, расчетные величины и подставляют в формулу. Пример:

|

Параметры |

Описание |

|

Население |

1 – 5 тыс. |

|

Расчетное кол. очагов |

1 |

|

Расход на 1 пожар (при застройке не выше 2 эт.) |

5 л/сек. |

|

Продолжительность отбора |

По СП 8 – 3 ч. (10800 сек.) |

|

Расчет минимума ОТВ |

10800 х 5 л/с = 54000 л = 54 м³ |

|

Размер ПВ |

Полученной цифре приблизительно соответствуют размеры водоисточника (м):

|

Формула: продолжительность забора (сек.) * расход (л).

Для поселений от 10 тыс. чел. расчетное количество одновременных пожаров – 2, расход при этом будет 35 тыс. л/сек. При 2-часовом заборе потребуется 252 м³. Норму допускается корректировать, если есть возможность пользования иными источниками: ВПВ, НПВ.

Особенности для резервуаров:

- наличие регулирующего, пожарного, аварийного, контактного количества ОТВ;

- пожарный объем:

- определяется, исходя из потребностей обеспечения:

- ПГ, ПК (пп. 5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1 – 6.3 СП 8);

- спецсредств (АУПТ без собственных резервуаров) по пп. 5.10, 5.11 СП 8;

- при наибольших затратах на иные нужды (питьевые, хозяйственные) на весь период ликвидации возгорания;

- водонапорные башни должны обеспечить 10 мин. расхода на пожар при одновременном максимальном заборе на иные нужды;

- при определении вместимости разрешено учитывать пополнение во время отбора ОТВ, если это осуществляется оборудованием I и II кат;

- если есть только один водовод, то предусматривают дополнительное количество ОТВ на тушение, исключение – если его длина до 500 м, население до 5 тыс. или объект – предприятие с потребностью в расходе до 40 л/с.

- определяется, исходя из потребностей обеспечения:

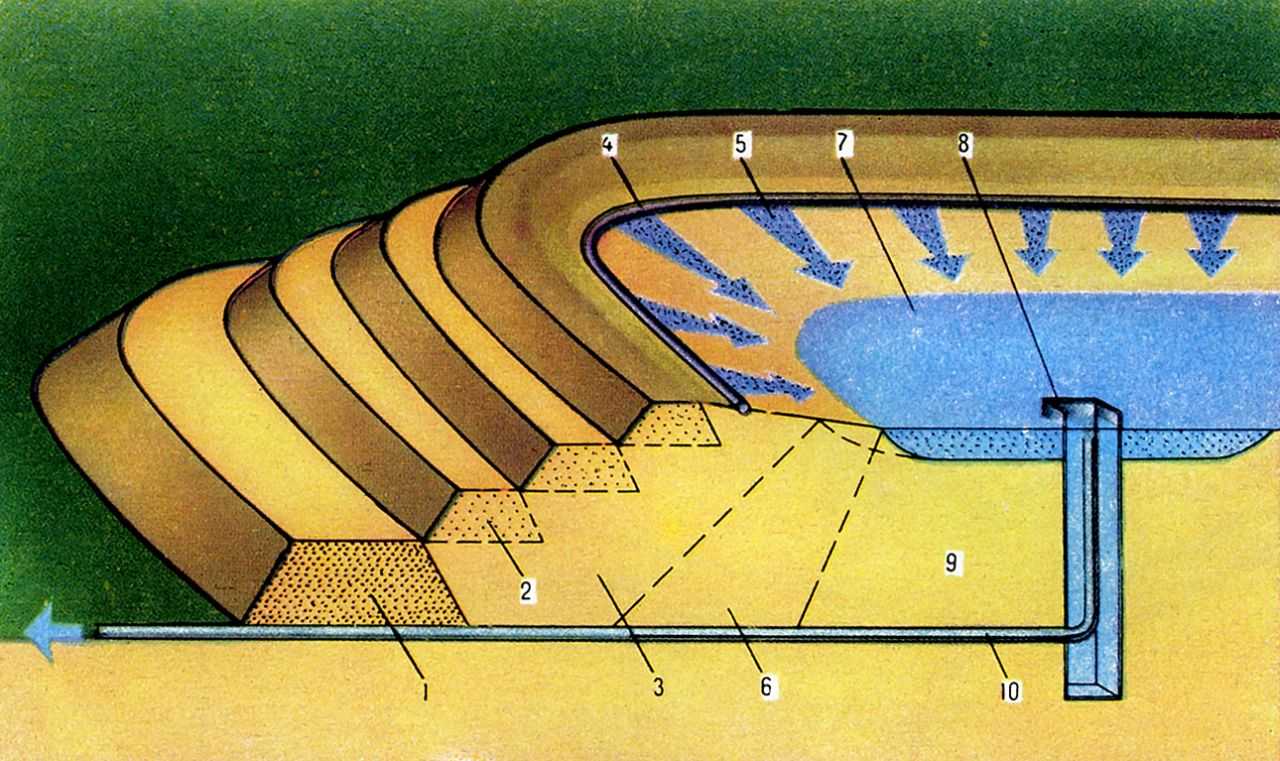

Устройство пожарного водоисточника

Элементы ПВ:

- водозаборные устройства:

- пирс (разворотная площадка);

- приемный колодец (не всегда есть). Колодец оборудуют при затруднении забора (заболоченность). Объем 3 – 5 м³, глуб. от 1,5 м, материал: кирпич, бетон. Диаметр труб, соединяющих его с ПВ – под расчетное количество воды, но от 200 мм, а также надо установить задвижку, крышку люка с маховиком (п. 9.12 СП 8). Со стороны пруда – решетка;

- подъезд (утрамбованная дорога шириной от 4 – 6 м);

- штучным прудам делают гидроизоляцию дна, стенок (непроницаемые мембраны, облицовка бетоном);

- дренаж (против заболачивания, затопления).

Строительство водоема:

- Выбор места.

- Определяются с конфигурацией (тип берегов, уклоны, форма).

- Проектирование со схемами, расчетами.

- Разметка, снятие и сохранение верхнего слоя почвы.

- Далее, надо выкопать котлован (в среднем глубина 3 – 5 м), дренаж, уплотнить стенки, создать террасы для растительности, расширить (укрепить) обочины. При этом учитывают свойства грунта, риск размывания берегов.

- Песчано-гравийная, глиняная подложка, гидроизоляция (синт. каучук ЭПДМ и пр.), то есть методы регуляции.

- Заполнение.

- Обустройство подъезда, пирсов, знаков.

Переливные и спускные устройства не обязательные. Освещение противопожарного водоема не нормируется, выполняется по усмотрению владельца/ответственного лица.

Разрешение на строительство выдается местными администрациями, кадастровыми, природоохранными органами, заявка согласовывается с ГПС. Если пруд копают на землях государства, то потребуется заключить договор на размещение ПВ.

Знак пожарный водоисточник

Обозначение осуществляется по ГОСТ 12.4.026:

- знак пожарный водоем – F07:

- всасывающий армированный рукав с соединительной головкой и соплом опущенный в воду. Внизу может обозначаться объем. Цвет шланга – белый; фон – красный (его доля от 50%);

- прямоугольник или квадрат, минимальная длина стороны 25 см;

- часто ставят дополнительные таблички (ниже, справа, слева от основного знака): со словами «Пожарный водоем. Забор воды», на которых обозначают объем, номер ПВ;

- место для знака: непосредственно у пруда в зоне наилучшей видимости (около пирса, заезда, берега);

- размер подбирают для заметности, устанавливают на ножку, опору, раму;

- должны быть также указатели направления около съездов с дорог – со словами «ПВ» или «Пожарный водоем» со стрелкой, расстоянием в метрах, объемом.

Эксплуатация водоемов пожаротушения

Порядок использования открытых водоисточников для тушения пожаров есть в материалах по ПСП, в справочнике РТП. Процедура кратко:

- Пожарная машина заезжает на пирс.

- Команда «Автоцистерну на водоем ставь!»: расчет вытаскивает из пеналов всасывающие рукава, устанавливает на них сетки, опускает в воду, подключает к компрессору ПМ.

- К патрубку выхода помпы подсоединяют напорный рукав для магистральной линии к разветвлениям, а от них – НПР с брандспойтами рабочей прокладки к очагу.

Возможно боевое развертывание от места пожара к водоисточнику или от пруда к очагу.

Подвоз воды осуществляется, если расстояние от водоисточника до места пожара 2 км и больше. После окончания мероприятий в ПВ возобновляют уровень воды, закачивая ее пожарными или иными шлангами.

Обслуживание водоемов

Требуется постоянный надзор. Обеспечивают следующее:

- исключение отбора воды на иные нужды;

- чистка, ремонт подъездов;

- надлежащее состояние знаков;

- пополнение при снижении уровня на 30 см;

- в летнее время – дезинфекция хлорной известью, очистка водоемов, уборка растительности, ила;

- исправность устройств водозабора, откосов, гидроизоляции;

- рекомендовано утепление зимой, для открытых ПВ достаточно делать проруби.

Проверка водоемов

Обеспечивает все процедуры руководство организаций, местные власти, на балансе которых ПВ. Объем и периодичность проверок:

- от 2 раз в год: весна и особо строго осенью перед ледоставом. Анализируют:

- уровень (возвышение кромки на 0,5 м);

- соответствие вместимости, координат данным проекта;

- исправность, чистоту знаков, пирсов, подъездов, береговых колодцев, отводных лотков, заборных устройств, стопорного бруса, откосов;

- отсутствие загрязнения, зарастания;

- постоянный мониторинг:

- использования по назначению (отсутствие стоянок частных ТС);

- возможности беспрепятственного пользования (особенно зимой).

Образец акта проверки противопожарного водоема

Акт осмотра и проверки составляется после каждого осмотра и обслуживания. Документ необходим для признания ПВ годным и закрепления его в балансе (ОКОФ 220.42.21.13.190) организаций, местных властей.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Куринковская Ольга Петровна

Куринковская Ольга Петровна

Спросить быстрее, чем найти.

Спросить быстрее, чем найти.